nemare体軸メンテナンスの松永健吾です。

この記事では「トレーニングの王様」と呼ばれる「スクワット」でよくある「しゃがみすぎ」について書いていきます。

スクワットは下半身の筋肉や体幹を鍛えたいときに効果的なトレーニングです。

しかし、スクワットは正しいフォームで行わないと効果が弱まるだけでなく、最悪の場合怪我につながることもあるため注意が必要です。

スクワットの正しいフォームはこちらの記事で確認してください

よくあるエラー「しゃがみすぎ」

スクワットは「しゃがめばしゃがむほど負荷が上がる」ので、「もっと深くしゃがんで!!」

などとトレーナーに指導されたことがある方も少なくないと思います。

しかし、しゃがみすぎることで腰痛を発症してしまうことがあるんです。

この記事ではそのしゃがみすぎが起きないように、スクワットのポイントを書いていきます。

スクワットの効果

スクワットの効果を簡単に紹介します。・下半身の強化

・痛みの予防、改善

・姿勢改善

・「軸」ができる

・体幹が鍛えられる

・基礎代謝が上がる

・血流がよくなる

・メンタルの強化

しゃがみすぎると?

上記のように多くのメリットがあるスクワットですが、しゃがみすぎることで、腰痛

のリスクが跳ね上がります。

これを知らないと、

「パーソナルトレーニングでお金を払っているのに腰を痛めた!」

「ジム通いやスタジオレッスンを頑張っているのに腰痛が悪化した!」

なんてことになりかねないので、ここで正しいフォームをしっかり覚えていきましょう。

「しゃがみすぎ」はどのくらい?

では「しゃがみすぎ」とはどのくらいなのか?

答えは「個人差あり」となってしまうのですが、明確な基準が一つあります。

それは、

背骨のニュートラルを保てなくなったらしゃがみすぎ

ということです。

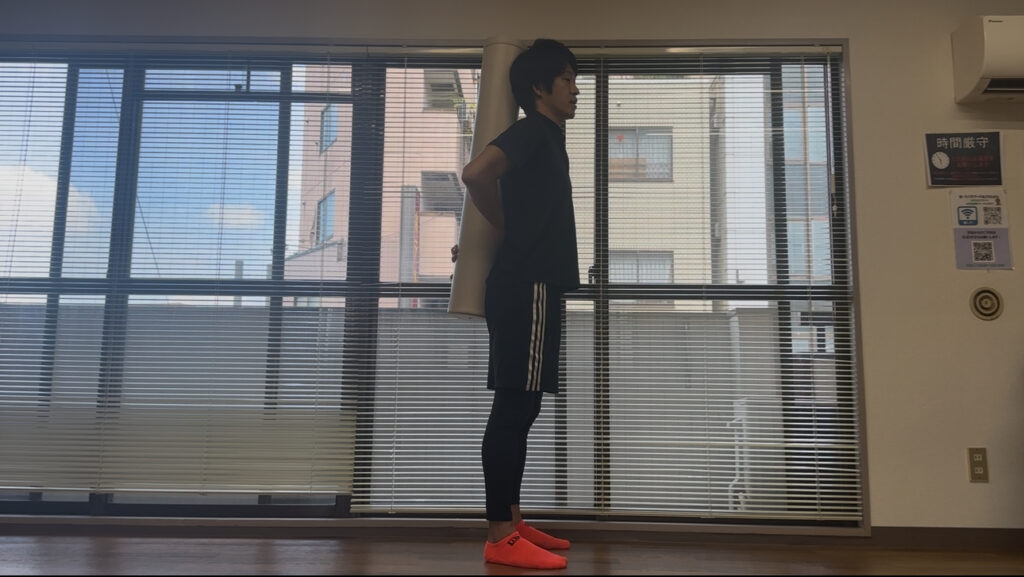

背骨のニュートラル

「背骨のニュートラル」とは、

背骨の自然なカーブがある状態

のことで、そのカーブが大きくなったり、なくなったりすることを「背骨のニュートラルが崩れる」と表現します。

(「体軸がブレる」とも言います)

背骨のニュートラルを文章で言うと、

後頭部、胸椎、仙骨が同じライン上にあり、腰の隙間が手のひら1枚分くらい

となります。

壁にくっついて、腰の隙間に手を入れるとわかりやすいですね。

これをスクワットでしゃがむ時にも保ってほしいんです。

スクワットでのチェックの仕方

スクワット中も「背骨のニュートラル」を保ってほしいのですが、感覚だけでは難しいものです。

そこで、

・ポール状のフォームローラー

・長めの棒(クイックルワイパーみたいな)

などを使います。

これを背中に当てて、後頭部、胸椎、仙骨をその棒にくっつけます。

→上記の壁の代わりです

スクワットでしゃがんでも、この棒から体が離れないで、腰の隙間も保ったままできればOK!ということですね。

フォームが崩れていると、頭が離れたり、腰の隙間が埋まったり、逆に反りが増したりします。

そうすると、自分の「フォームを保ったまましゃがめる限界の深さ」がわかります。

で、しゃがみすぎると腰の反りがなくなり、腰が丸まってきます。

どんだけ頑張っても「太ももが床と平行」が最大で、それ以上しゃがんだら絶対に腰の反りがなくなるはずです。

ちなみに、もも裏の柔軟性がなかったり、腸腰筋が弱い人は、比較的浅いところで腰の反りがなくなっていきます。

これをしっかり見極めたいですね。

まとめ

スクワットは下半身を鍛えるトレーニングで、主に大臀筋や大腿四頭筋、体幹などを鍛えられますが、しゃがみすぎると腰痛の原因になってしまいます。壁やポールなどを使って「背骨のニュートラル」を体に覚えさせましょう。

自分だけでは難しい場合は、ぜひプロのサポートを活用してみてくださいね!

スクワットの動画

スクワットのやり方

正しいスクワットフォームの作り方

体軸メンテナンスを受けてみたい!

こちらのLINE公式アカウントで無料ヒアリングを行なっています!下記LINE公式アカウントに、

・お名前

・お悩み

・ビデオチャットでの無料ヒアリングをご希望の場合は希望日時

を送ってください。

nemareLINE公式アカウント

以下の無料コミュニティもお楽しみくださいね!

無料コミュニティ「軸友」

体軸についてより深く学んだり、実践したり、その報告をし合って体軸を整えながら知識を深めていけるコミュニティです。・無料動画見放題

・軸友限定イベントご招待

・軸友限定オンライン講座視聴可能

・軸友限定プログラム先行案内

という豪華特典満載のオンラインコミュニティとなっております。

現在軸友はなんと100名を超えました!

あなたも軸友になって、体軸を整えていきましょう。

軸友になる

この記事を書いている人

松永健吾:体軸調整トレーナー

松永健吾:体軸調整トレーナー